※2012年12月1日より新ブログに移行しました。

>>>現行ブログ free to write WHATEVER I like

⇒2019年にさらにWordpressに移行しました。

>>>現行HP シャイン経営研究所(中小企業診断士・谷藤友彦)

⇒2021年からInstagramを開始。ほぼ同じ内容を新ブログに掲載しています。

>>>Instagram @tomohikoyato

新ブログ 谷藤友彦ー本と飯と中小企業診断士

July 25, 2012

マーケティングも、ソーシャルメディアを使ったコミュニケーションに限定されてはならない―『イノベーション実践論(DHBR2012年8月号)』

拍手してくれたら嬉しいな⇒

![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51yFtu3NS%2BL._SL160_.jpg) | Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 08月号 [雑誌] ダイヤモンド社 2012-07-10 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

前回の続き。前回はマーケティングとイノベーションの違いを私なりに述べてみたが、前回の記事の冒頭に書いた「イノベーションがマーケティングの領域を侵食している」というのは、例えば「資源配分の黄金比率 イノベーション戦略の70:20:10の法則」(バンシー・ナジー、ジェフ・タフ)の次の記述から感じ取れる。

我々の調査で浮き彫りになった、卓越したイノベーション実績を誇る企業は、イノベーションに対する明確な展望を理路整然と説明できる。そして「中核的イニシアティブ」(※既存の顧客向けに既存の製品を最適化する)「隣接イニシアティブ」(※既存の事業から「自社にとって新しい」事業へと拡大する)「転換的イニシアティブ」(※ブレークスルー製品を開発し、まだ存在しない市場に向けた創出を行う)のバランスを事業全体で適正に保ち、これらさまざまなイニシアティブを、まとまりのある全体の一部としてマネジメントするツールとケイパビリティを備えている。「転換的イニシアティブ」はまさしくイノベーションだと思う反面、「中核的イニシアティブ」や「隣接イニシアティブ」はマーケティングの話なのではないか?と思うわけだ。また、「過去の失敗にも技術やアイデアの種がある 低予算イノベーションのすすめ」(ランス・A・ベッテンコート、スコット・L・ベッテンコート)の著者は、

ほとんどの経営者は、イノベーションは100%新しいものでなければならない、と考える。理想的には世界中でだれも見たことがないものであり、最低でも、その企業にとって新しいものでなければならない。だが、たいていの企業では、過去の取り組みのなかにイノベーションや市場開拓の機会が眠っている。このイノベーション予備軍こそ、ことわざ「掌中の一羽は、叢中の二羽に値する」の一羽である。と述べ、具体的な方法として、(1)販売に至らなかった案件を振り返る、(2)実際に販売されたものの、その特徴が十分に市場に受け入れられなかった製品を再評価する、(3)販売データの想定外の動きに着目し、顧客への提案方法を見直す、(4)バンドリング(補完的な製品との組合せ)を分解し、要素を独立させる、(5)顧客のワークフローから、バンドリングの機会を探る、(6)標準ユーザ向けに過剰設計を見直す、という6つの方法を提案しているが、事例を含めてよく読むと新製品開発のヒント集のようなものであり、必ずしもイノベーションと呼べるものばかりではないと感じた。

要するに、自社にとって新しければ何でもイノベーションと呼んでいるだけのような気がしてならないのである。イノベーションに関する定義が私とDHBRで違うだけだと言ってしまえばそれまでなのだが、イノベーションにあまりにもいろんなものが流れ込んでしまっており、概念が希薄化する恐れがある。

新しいければ何でもイノベーションと呼ぶ傾向は、何に対しても「戦略的」という言葉をくっつける傾向に似ている。戦略的マネジメント、戦略的マーケティング、戦略的管理会計、戦略的チームビルディング、戦略的リーダーシップ、戦略的交渉術、戦略的コミュニケーション、戦略的コミットメント、戦略的イノベーション(!)といった具合だ。ここまで「戦略的」という言葉が多用されると、「戦略的」=「よく考え抜かれた」ぐらいの意味しか持たず、戦略が本来有する意味合い、すなわち、企業がどの顧客に対して、どんな価値を、どのような差別化された手段で提供するのか?という意味合いからかけ離れてしまう。

イノベーションによって領域が侵食されているマーケティングの方はというと、それはそれでまた1つ別の問題を抱えていると私は考える。AMA協会(アメリカマーケティング協会)は2007年にマーケティングの定義を改訂し、「マーケティングとは、組織とその利害関係者の利益となるように、顧客に価値を創造・伝達・流通し、顧客との関係を管理するための組織的な機能や一連の過程である」とした。ところが、その後のソーシャルメディアの登場によって、「顧客との関係を管理する」という部分が強調され、しかもソーシャルメディアを通じた「コミュニケーション」ばかりがクローズアップされる傾向があるように思える。

さらにそのコミュニケーションも、「顧客に価値を創造・伝達・流通」するというマーケティングの本質から外れて、ややもすると”奇をてらった”コミュニケーションがよしとされているようにも思える。別の言い方をすれば、多少の過剰演出をも恐れず、顧客の興味を引いた人が勝ち、という理屈が働いていると感じるのである。その代表的な手法を、私は勝手に「3”じょう”マーケティング」と名づけた。

例えば、アメリカのあるホテルは、パリス・ヒルトンが薬物所持で逮捕された際、同ホテルに彼女が立ち入ることを禁じる記事を自社ブログにアップした。すると、パリス・ヒルトンの逮捕を報じたネット上の記事のうち、約5,000本が同ホテルに言及し、ホテルの知名度が飛躍的に上がったというのである(田中正道著『ボイス―ソーシャルの力で会社を変える』[日本経済新聞出版社、2012年])。人々の関心が高いニュースに乗じて、自社のブランドや製品をPRするこの手法を、「便乗マーケティング」と呼ぶことにしよう。

| ボイス ソーシャルの力で会社を変える 田中 正道 日本経済新聞出版社 2012-04-26 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

2つ目はネット上の炎上をわざと誘発して、人々の注目を集めると言う「炎上マーケティング」である。最近も、何かの映画の原作者が映画の出来を酷評したことで炎上が発生し、それがYahoo!で記事になっていた(面倒くさいのでどの記事だったか探すのは止めた。まぁ、Yahoo!に釣られた時点で私の負けなのだが・・・)。炎上マーケティングは、「そこまで酷いと評判ならば、試しに1度ぐらい買ってみようじゃないか」という心理に働きかける手法である。

炎上マーケティングが敵対的であるのに対し、3番目に取り上げる手法は同情的なものである。去年だったと思うが、客が全く入らないことをtwitterでつぶやいていたとあるエスニック料理店が、これもまたYahoo!に取り上げられて知名度が上がり、客が入るようになったという出来事があったと記憶している(すごいあやふやな記述・・・)。また、今年になってからは、あるIT系ベンチャー企業が自社の赤字決算をプレスリリースで公開し、このままではサービス停止になってしまうと赤裸々に告白したことが話題になった。

ゲーリー・スペンス著『議論に絶対負けない法』(三笠書房、2012年)によれば、人は相手が望んでいるものを率直に求められると、たいていの場合はノーと言いにくいのだという。同書では、著者がロンドン滞在中に訪れた市場で、ある農家の老人から「だんな、わしの野菜買ってくだせぇよ。お金が必要なんでさ」と言われ、思わずニンジンを1袋買ってしまったエピソードが紹介されている。エスニック料理店やIT系ベンチャー企業の例もこれと似ている。とどのつまり彼らは「うちの製品やサービスを買ってくれ」と切実にアピールしているのである。その切実さに胸を打たれた人たちは、エスニック料理店に足を運び、ITサービスを利用する。このように人の情に訴える手法を「人情マーケティング」と名づけよう。

| 議論に絶対負けない法: 欲しいものを手に入れる「必勝のセオリー」 ゲーリー・スペンス 松尾 翼 三笠書房 2012-02-17 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

以上、「便乗マーケティング」、「炎上マーケティング」、「人情マーケティング」の3つを合わせて、「3”じょう”マーケティング」と命名したわけである。ただし、「3”じょう”マーケティング」によって一時的に知名度を上げることはできても、その効果が長続きするかどうかはかなり不透明である。ソーシャルメディアを使ったマーケティングの本質は、もっと別のところにあるはずだ。さらに、根本に立ち戻れば、ソーシャルメディアを使ったマーケティングは、マーケティングのごく一部に過ぎないことを忘れてはならない(今回の記事の後半は、DHBRの内容とは全く関係ないな(汗))。

(続く)

May 08, 2012

【ドラッカー書評(再)】『創造する経営者』―事業を製品別ではなく、顧客別に分析する方法を提案したい(2)

拍手してくれたら嬉しいな⇒

| 創造する経営者 (ドラッカー名著集 6) ピーター・F・ドラッカー 上田 惇生 ダイヤモンド社 2007-05-18 Amazonで詳しく見るby G-Tools |

前回の続き。『創造する経営者』のレビューは今回で最後。結局、この本だけで記事が8本に(汗)。

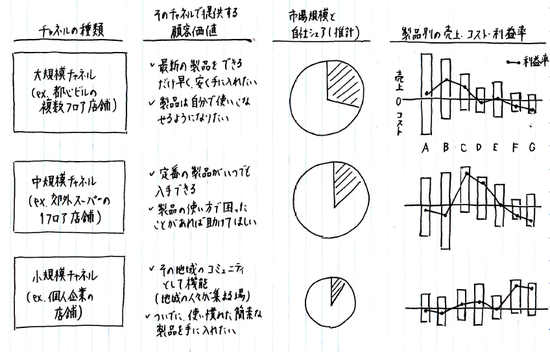

以下に、ユニバーサル・プロダクツ社の事例をベースに、チャネル別分析のラフな例を作ってみた(また手書きでスミマセン)。この例では、チャネルを3タイプに分けており、チャネルごとに異なる顧客価値を定義している。チャネルと顧客価値の整理を終えたら、各チャネルの潜在的な市場規模を推計し、自社のシェアを計算する。潜在的な市場規模は、その顧客価値を求めている人たちがどの程度の規模で存在するか?そして、顧客価値を構成する製品・サービス群に対して、その人たちがどのくらいのお金を使うか?を推測することで導かれる。最後に、それぞれのチャネルについて、各製品・サービスの売上と利益を計算し(利益の計算にあたっては、ABC会計の考え方を用いる)、製品・サービス別の利益率を算出する、という流れになる。なお、製品A〜Gは発売時期が新しい順に並んでいる。

この分析から解るのは、あるチャネルでは「明日の主力製品」でも、別のチャネルでは明日が来そうにない製品であったり、あるチャネルにおける「昨日の主力製品」が、別のチャネルでは「今日の主力製品」になっていたりする、ということである。上図の例で言えば、大規模チャネルにおける製品Bは、製品Aに比べてあまり販促費をかけていない新製品にもかかわらず、売上高も利益率も高いことから「明日の主力製品」の候補になりうるのだが、中規模チャネルでは製品Bが足を引っ張る存在になっているかもしれない。逆に、大規模チャネルではそれほど業績が芳しくない一昔前の製品群である製品CとDが、中規模チャネルでは「今日の主力製品」として利益の稼ぎ頭になっていることも考えられる。

また、製品FとGは、大規模チャネルでも中規模チャネルでも売れ行きが思わしくなく、回転率の低さがコスト高を招いて赤字につながっている「昨日の主力製品」なのに、小規模チャネルにおいては「今日の主力製品」として、異常に高い利益率をたたき出していることもあり得る。残った製品Eは、どのチャネルでも利益が出ていないことから、製品Eこそ「昨日の主力製品」として再整理の筆頭候補にするべきかもしれない。

以上の示唆とチャネル別の市場規模・自社のシェアを踏まえると、例えば、

・中規模チャネルは大規模チャネルに匹敵する市場規模があるから、もっと中規模チャネルに注力する。今の中規模チャネルに欠けている「明日の主力製品」を生み出すことで、中規模チャネルにおけるシェアを大規模チャネル並みに引き上げることを目指す。

・小規模チャネルは市場規模こそ小さいものの、特定の製品が受け入れられる傾向が強いため、製品の取捨選択を行い、ニッチ市場におけるリーダーの地位を狙う。そして、安定的に利益を稼ぎ出せる基盤とする。

などといった戦略的な方向性が見えてくる。こうした分析結果は、全社単位で製品・サービスの業績分析を行った場合には見えてこないものである(もっとも、この例はかなり都合のいいように私が作ったケースなので、ストーリーとしてはできすぎているわけだが・・・)。

ここでもう1つ注目しなければならないのは、前回の記事で書いた通り、顧客は複数の異なる製品・サービスをセットにして”ソリューション”として購入する、という点である。したがって、顧客はどのような製品・サービスの組合せを購入しているのかも分析する必要がある。製品単独で見ると利益率は低いものの、別の高利益製品とセットで購入されることが多い製品は、利益の”呼び水”として重視すべきであろう(小売業におけるいわゆる「ロスリーダー」のことであるが、メーカーでも通用する考え方だと思う)。

上図の例で言うと、大規模チャネルにおける製品Aは利益率が低いが、この製品があることによって利益率の高い製品Cが売れているのであれば、製品Aの利益を多少犠牲にしてでも、製品Aに注力すべき理由がある(家電メーカーがあれだけ液晶テレビで大赤字を出しているにもかかわらず、液晶テレビからなかなか手をを引けないのは、家電量販店に自社ブランドの液晶テレビがないと、消費者が来店して別の自社ブランド製品を買ってくれないと考えているのも一因かもしれない。果たして本当に、液晶テレビがないと消費者はそういう購買行動をしないのかどうかは別として・・・)。

さらにもう1つ考えなければならないのは、チャネルが競合他社の製品を扱っている場合、自社の製品とセットで他社の製品も購入されている可能性である。チャネルから競合他社の製品を含む売上データを入手することは困難であるけれども、もしそれができるのであれば、分析してみる価値はあるだろう。利益率が高い自社製品とセットで他社製品がよく売れているならば、その製品の戦略的な重要度は考えものである。また、利益率が低い自社製品が他社製品と一緒に買われているならば、敵に塩を送っていることになるから、すぐに取扱量を減らすべきかもしれない。

以上、全社単位で製品別に業績を分析する方法に代わって、「事業の目的は顧客の創造である」というドラッカーの格言に従い、その目的の達成度合いを測るために、顧客別に業績を分析する方法を簡単にまとめてみた。もっとも、この記事を書きながら本書をよく読んでみたら、ドラッカーは杓子定規に全ての「暫定的な診断」を製品単位で行うべきだと主張しているわけではないことが解った、というオチがあるのだが(苦笑)。

大規模小売店舗の場合は、顧客の消費行動の分析から入るべきかもしれない。よく行われている商品別の分析では、あまり多くは明らかにされない。金融のスーパーマーケットである金融機関の場合も、金融サービス別の分析ではなく、顧客の分析から入るべきであろう。ドラッカーはこうした分析を例外的なケースとして扱っているようだけれども、現在ではむしろこうした分析の方が主流となるべきではないか?というのが私の考えである。

May 07, 2012

【ドラッカー書評(再)】『創造する経営者』―事業を製品別ではなく、顧客別に分析する方法を提案したい(1)

拍手してくれたら嬉しいな⇒

| 創造する経営者 (ドラッカー名著集 6) ピーター・F・ドラッカー 上田 惇生 ダイヤモンド社 2007-05-18 Amazonで詳しく見るby G-Tools |

先日の記事「ドラッカーの「戦略」を紐解く(2)〜「暫定的な診断」への個人的疑問―『創造する経営者』」で、業績の診断を製品別に行う方法にいくつかの疑問を提示したわけが、ドラッカーの「暫定的な診断」は、各製品が別の顧客をターゲットとしており、顧客は複数の異なる製品を購入することがめったにないことが前提である。なお、ドラッカーは例外として「大企業において事業単位がいくつかの完全なまとまりになっている場合は、それらの事業単位そのものから分析をスタートさせてよい」としているけれども(ただ、その理由は「事業全体の方が、個々の製品やサービスよりも現実に近い」から、と書かれているだけである)、事業単位の分析も同様に、各事業部のターゲット顧客層がバラバラであることが条件だ。しかし現在では、顧客は同一の企業から様々な製品・サービスを組合せて”ソリューション”として購入することが多いし、それらの製品群はたいてい複数の事業部にまたがっているものである。

そもそも、「暫定的な診断」の目的については、次のように述べられている。

事業の分析の基本は、現在の事業、すなわち過去の意思決定、行動、業績によってもたらされた今日の事業について調べることから始まる。(中略)具体的には、まず初めに、業績をもたらす領域を明確にし、理解しておかなければならない。業績をもたらす領域とは、個々の事業、すなわち扱う製品やサービスであり、顧客や最終需要者を含む市場であり、流通チャネルである。(※太字は筆者)ここで、ドラッカーの有名な定義である、「事業の目的は顧客の創造である」という言葉を思い出すと、「暫定的な診断」は、この目的が達成されているかどうかを確認するためのものでなければならないのではないだろうか?すなわち、

・わが社が事業を営んでいる市場は、どのような顧客層から構成されているか?(言い換えれば、市場はどのようにセグメンテーションできるか?)

・各セグメントのうち、”わが社の顧客”とすべきセグメントはどこか?

・それぞれのセグメントは、潜在的にどの程度の市場規模があるのか?

・それぞれのセグメントから、わが社はどのくらいの売上と利益を上げられているのか?(つまり、顧客を創造することができているか?)

を問う必要があるのではないか?と思うのである。ここから、事業の業績を製品別ではなく、顧客別に分析するという考え方が生まれる。この考え方に従って、本書でドラッカーが紹介しているユニバーサル・プロダクツ社(仮称)の分析事例を再検証してみたい。

本書を読む限り、ユニバーサル・プロダクツ社は、一般消費者向けの主要な製品を10ほど持ち、全国の小売業者を通じて製品を販売しているメーカーであると推測される(もちろんこれは、ドラッカーが実在の企業を基にして、本書用に作成した架空のケースであるから、製品ラインナップなどはかなり簡素化されていると思われる)。BtoBビジネスであれば、顧客企業の情報を詳細に取得することが可能なので、顧客企業のセグメント別に売上と利益を算出することは比較的容易である。これに対し、BtoCビジネスの場合は通常、メーカーが最終消費者の情報を直接取得することができない。そこで、代替案として、販売チャネル(小売業者)のタイプ別に業績を分析するのが望ましいだろう。なぜなら、販売チャネルは、消費者の”購買代理人”としての機能を果たしているからだ。販売チャネル別の業績分析は、先ほどの引用文の最後にあった、「業績をもたらす領域とは・・・顧客や最終需要者を含む市場であり、流通チャネルである」という記述とも合致する。

一般的に、販売チャネルのタイプ(規模、業態など)が異なれば、ターゲットとなる顧客層も、顧客に提供する価値も異なる(以前の記事「【第11回】販売チャネルを拡大する―ビジネスモデル変革のパターン」)。身近なを例を1つ挙げると、家電メーカー(特にパナソニック)は、大手の家電量販店と、昔ながらの地場企業という2タイプの販売チャネルを持っている。家電量販店は、比較的若くて価格に敏感な人々をターゲットとし、消費者は各社の最新のモデルやその一世代前のモデルなどをじっくりと見比べながら、自分のニーズに合った製品を、納得できる価格で購入しようとする。

一方で、地場の販売店は、大手の家電量販店にはほとんど足を運ばないような、地域の高齢者層をターゲットとしている。高齢者層は最新モデルがどうだとか、新しい機能がどうだといったことはあまり気にしない。価格も安いに越したことはないけれども、それよりも家電が自分で難なく使えるようになるかどうかの方が重要である。そこでこうした地域の販売店は、家電の使い方を消費者にレクチャーするサービスに注力するようになる。このように、チャネルの種類が異なれば、ターゲット層と顧客価値も変わってくるのである。逆に、チャネルのタイプが違うのに、ターゲット層と顧客価値が重なっている場合は、チャネルの設計が間違っていると考えた方がよい。

(続く)